L’univers vient de nous livrer l’une de ses énigmes les plus troublantes. Au cœur du cosmos primitif, un monstre gravitationnel défie ouvertement les lois de la physique que nous pensions inébranlables. RACS J0320-35, un trou noir supermassif né aux premiers âges de l’univers, accumule de la matière à une vitesse qui devrait théoriquement le rendre instable. Pourtant, il continue de prospérer, remettant en question nos modèles cosmologiques les plus fondamentaux et ouvrant une fenêtre fascinante sur les mystères de la formation des structures primordiales.

Un géant né dans l’enfance cosmique

Quand l’univers n’était encore qu’un enfant de 920 millions d’années – soit un quinzième de son âge actuel – RACS J0320-35 était déjà devenu un colosse. Cette masse gravitationnelle équivaut à un milliard de fois celle de notre Soleil, une taille qui défie l’imagination et interpelle les scientifiques.

L’observatoire à rayons X Chandra de la NASA, épaulé par le télescope spatial James Webb, a permis aux astronomes de scruter en détail ce mastodonte cosmique. Les observations révèlent un objet d’une luminosité exceptionnelle, rayonnant sur tout le spectre électromagnétique avec une intensité qui éclipse des galaxies entières.

Cette découverte s’inscrit dans le cadre de recherches plus vastes sur les quasars, ces trous noirs hyperactifs qui forment d’immenses anneaux lumineux en avalant la matière environnante. Leur éclat extraordinaire en fait des phares cosmiques visibles à travers les âges, permettant aux astronomes d’étudier l’évolution de l’univers primitif.

La limite d’Eddington brisée

Au cœur de cette découverte se cache une transgression physique majeure. Luca Ighina, astrophysicien du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et auteur principal de l’étude, explique que ce trou noir croît à 2,4 fois la limite d’Eddington.

Cette limite, établie par l’astronome britannique Arthur Eddington, définit un équilibre délicat. Lorsqu’un trou noir attire la matière, cette dernière se réchauffe et émet des radiations intenses qui exercent une pression vers l’extérieur. Cette pression de rayonnement doit normalement équilibrer l’attraction gravitationnelle pour maintenir la stabilité du système.

RACS J0320-35 accumule pourtant entre 300 et 3 000 masses solaires chaque année, une voracité qui devrait théoriquement provoquer son effondrement ou son explosion. Cette violation des lois physiques établies constitue un défi majeur pour notre compréhension des mécanismes cosmiques.

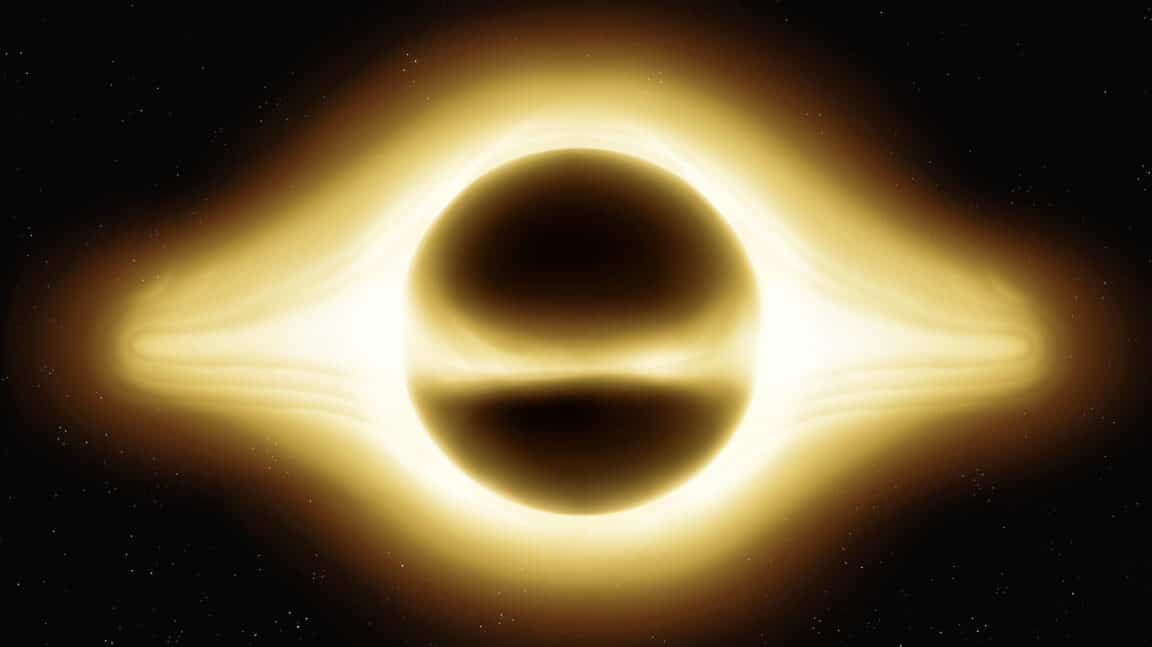

Le trou noir supermassif. Crédit image : NASA/CXC/SAO/M. Weiss

Des méthodes d’observation révolutionnaires

L’équipe scientifique a déployé une approche multispectrale sophistiquée pour percer les secrets de ce monstre. En analysant simultanément les rayons X, les radiations infrarouges et optiques émises par le trou noir, les chercheurs ont pu reconstituer avec précision sa masse et sa vitesse de croissance.

Cette méthodologie permet de remonter dans le temps et de modéliser l’histoire évolutive de l’objet. Les calculs suggèrent que RACS J0320-35 pourrait avoir émergé de l’effondrement d’une étoile géante relativement modeste, pesant moins de cent masses solaires.

Cette conclusion bouleverse les hypothèses traditionnelles sur la formation des trous noirs supermassifs, qui nécessitaient selon les modèles classiques des objets beaucoup plus massifs pour atteindre de telles dimensions en si peu de temps.

Une fenêtre sur l’univers primordial

La découverte de RACS J0320-35 ne constitue pas un cas isolé. Le télescope James Webb a révélé plusieurs autres candidats « super-Eddington » dans l’univers primitif, suggérant que ces phénomènes pourraient être plus répandus qu’initialement supposé.

Ces observations remettent en perspective notre vision du cosmos ancien. L’univers primordial pourrait avoir été peuplé de trous noirs à croissance ultra-rapide, capables d’éjecter des jets d’énergie gigantesques qui traversent l’espace sur des distances colossales.

Ces découvertes ouvrent de nouvelles pistes de recherche sur les mécanismes de formation des premières structures cosmiques et leur influence sur l’évolution galactique.

Vers de nouveaux modèles cosmologiques

Thomas Connor, co-auteur de l’étude, souligne l’importance cruciale de ces recherches pour comprendre « comment l’univers a créé la première génération de trous noirs ». Cette question fondamentale pourrait nécessiter une révision complète de nos modèles astrophysiques.

Les implications dépassent la simple curiosité scientifique. Comprendre ces mécanismes primitifs pourrait éclairer l’évolution des galaxies, la distribution de la matière noire, et les processus qui ont façonné la structure à grande échelle de notre univers.

RACS J0320-35 nous rappelle avec humilité que le cosmos recèle encore des mystères capables de révolutionner notre compréhension de la réalité physique.