Une vaste étude suédoise portant sur 2,4 millions de naissances révèle que les enfants nés par césarienne planifiée présentent 21% de risques supplémentaires de développer une leucémie aiguë lymphoblastique, le cancer le plus fréquent chez l’enfant. Cette recherche, publiée dans l’International Journal of Cancer, confirme et précise des observations antérieures tout en soulevant des questions cruciales sur les mécanismes biologiques en jeu lors de la naissance. Bien que le risque absolu reste faible, cette découverte interpelle sur les conséquences à long terme de certaines pratiques obstétricales.

Un lien statistique troublant

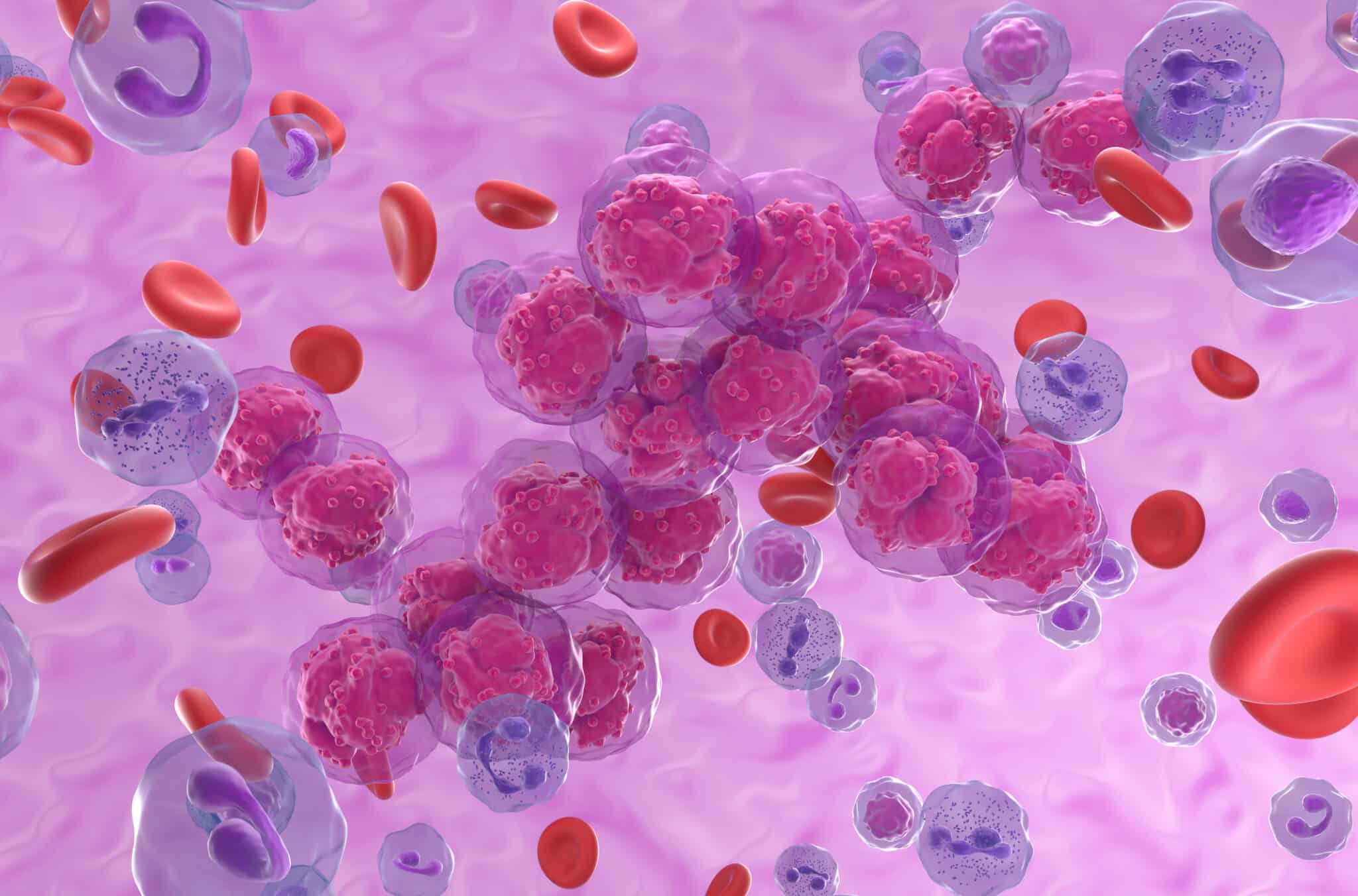

La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) touche principalement les enfants de moins de cinq ans, représentant environ 80% des leucémies pédiatriques. Malgré sa rareté relative – seuls 4,8 enfants sur 100 000 la développent chaque année – elle constitue une préoccupation majeure en oncologie pédiatrique.

L’équipe de Christina Evmorfia-Kampitsi du Karolinska Institutet a analysé deux décennies de données suédoises avec une précision inégalée. Sur les 2,4 millions de naissances étudiées, environ 375 000 enfants sont nés par césarienne, dont 213 000 par césarienne planifiée. Parmi l’ensemble de la cohorte, 1 200 enfants ont développé une LAL.

Les résultats révèlent une augmentation significative du risque chez les enfants nés par césarienne planifiée – c’est-à-dire programmée avant le début du travail – comparativement à un accouchement vaginal. Cette distinction temporelle s’avère cruciale : les césariennes non planifiées, réalisées après le début du travail, montrent une augmentation de risque moindre.

La rigueur méthodologique fait la différence

Cette étude se distingue par son contrôle rigoureux des facteurs confondants. Les chercheurs ont pris en compte l’âge maternel, le poids de naissance, les malformations congénitales, le diabète gestationnel, la prééclampsie et bien d’autres variables susceptibles d’influencer les résultats.

Cette approche méthodologique répond aux critiques formulées contre les études précédentes, souvent accusées de ne pas suffisamment distinguer les effets directs de la césarienne des pathologies ayant motivé cette intervention. « Grâce à la richesse des données du registre suédois, nous avons pu démontrer que cette association n’est pas uniquement due aux conditions sous-jacentes« , explique Evmorfia-Kampitsi.

La subdivision par décennie de naissance permet également de tenir compte de l’évolution des pratiques obstétricales et des techniques diagnostiques, renforçant la robustesse des conclusions.

Deux mécanismes biologiques plausibles

Comment expliquer ce lien surprenant ? Les scientifiques avancent deux hypothèses complémentaires, toutes deux liées aux différences fondamentales entre naissance vaginale et césarienne planifiée.

La première théorie, dite « microbienne », suggère que l’exposition aux microorganismes du canal vaginal joue un rôle protecteur. Lors d’un accouchement vaginal, le nouveau-né entre en contact avec la flore maternelle, stimulant précocement son système immunitaire. Cette « éducation » microbienne pourrait favoriser l’élimination de cellules pré-leucémiques présentes dès la naissance.

Les bébés nés par césarienne planifiée, n’ayant jamais traversé le canal vaginal, seraient privés de cette exposition cruciale. Même les césariennes réalisées après rupture de la poche des eaux offrent une exposition microbienne supérieure, ce qui pourrait expliquer leur risque intermédiaire.

La seconde hypothèse concerne les hormones de stress. Le travail génère une libération massive de cortisol et d’autres hormones de stress chez le fœtus. Ces substances, loin d’être néfastes, pourraient activer des mécanismes de défense anticancéreux. Cette théorie trouve un écho dans l’utilisation thérapeutique des corticostéroïdes pour traiter la LAL.

Un risque relatif dans un contexte absolu rassurant

Joseph Wiemels, expert en épidémiologie du cancer à l’Université de Californie du Sud, tempère l’inquiétude légitime que peuvent susciter ces résultats. Bien que l’augmentation du risque relatif soit statistiquement significative, le risque absolu demeure faible.

Concrètement, sur 100 000 enfants nés par voie vaginale, environ 4,8 développeront une leucémie. Ce chiffre passe à environ 5,8 pour les enfants nés par césarienne planifiée. L’augmentation absolue reste donc marginale, même si elle devient significative à l’échelle de la population.

Implications cliniques mesurées

Les auteurs insistent sur un point fondamental : ces résultats ne doivent pas dissuader le recours à la césarienne lorsqu’elle est médicalement justifiée. Prééclampsie sévère, détresse fœtale, présentation anormale ou autres complications obstétricales constituent des indications absolues où les bénéfices l’emportent largement sur les risques.

« La césarienne est un élément essentiel et souvent salvateur des soins obstétricaux modernes« , rappelle Evmorfia-Kampitsi. « Nos résultats ne devraient pas être une source d’inquiétude lorsque la procédure est médicalement indiquée. »

En revanche, cette découverte pourrait influencer les décisions concernant les césariennes de convenance, pratiquées sans indication médicale claire. Dans ces situations, la balance bénéfice-risque pourrait désormais intégrer cette considération oncologique à long terme.

Vers de nouvelles recherches

Cette étude suédoise, malgré sa robustesse, appelle des confirmations dans d’autres populations. Les variations géographiques des taux de césarienne et de LAL suggèrent que des facteurs environnementaux ou génétiques pourraient moduler cette association.

L’identification des mécanismes précis ouvre également des perspectives préventives fascinantes : supplémentation microbienne des nouveau-nés par césarienne, optimisation du timing des interventions, ou développement de protocoles mimant les bénéfices du travail physiologique.

Cette recherche illustre parfaitement comment l’épidémiologie moderne peut révéler des liens subtils mais significatifs, guidant l’évolution des pratiques médicales vers une prise en compte toujours plus fine des conséquences à long terme de nos interventions.