Il y a deux millions d’années, alors que nos ancêtres hominidés commençaient à se redresser dans les savanes africaines, quelque chose d’extraordinaire se produisait dans l’espace. Le système solaire tout entier plongeait dans un nuage interstellaire si dense qu’il a perturbé notre bouclier cosmique naturel, refroidissant potentiellement la Terre et forçant la vie à s’adapter. Cette découverte révolutionnaire suggère que l’évolution humaine elle-même pourrait être le produit d’un voyage galactique dont nous n’avions jamais soupçonné l’existence. Une théorie qui bouleverse notre compréhension des forces qui ont façonné notre planète et notre espèce.

Notre planète voyageuse dans l’océan cosmique

Contrairement à ce que suggère notre perception terrestre, la Terre n’évolue pas dans un environnement spatial figé. Notre planète accompagne le système solaire dans une odyssée perpétuelle autour du centre de la Voie lactée, un périple qui nous fait traverser des régions aux caractéristiques très variables.

Cette course cosmique nous mène à travers différents quartiers de la galaxie, tantôt calmes, tantôt turbulents. Actuellement, nous naviguons dans une zone privilégiée surnommée la « bulle locale », un havre de paix spatial s’étendant sur mille années-lumière. Cette région se caractérise par sa faible densité : à peine une particule pour mille centimètres cubes, soit cent fois moins que la moyenne interstellaire.

Cette tranquillité relative n’est que temporaire. Dans quelques milliers d’années, le système solaire quittera cette oasis pour replonger dans les eaux plus troubles du milieu interstellaire standard, où la matière est nettement plus concentrée et potentiellement plus hostile à la vie.

Le bouclier invisible qui nous protège

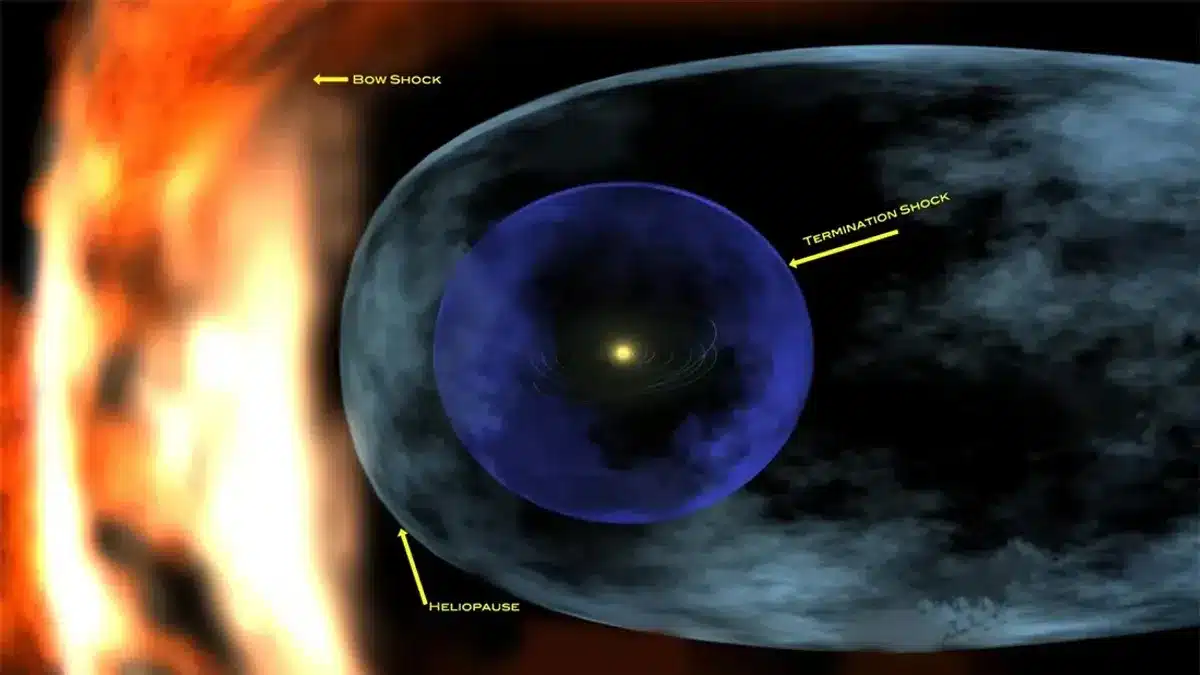

Notre survie dans cet environnement cosmique hostile dépend d’un mécanisme de protection d’une élégance remarquable : l’héliosphère. Cette bulle invisible, générée par le vent solaire, constitue notre première ligne de défense contre les radiations et particules dangereuses qui peuplent l’espace.

Le Soleil projette en permanence un flux de particules chargées qui s’étend bien au-delà de l’orbite de Pluton, créant une zone d’influence où dominent les conditions solaires plutôt qu’interstellaires. Cette frontière mobile nous accompagne dans notre voyage galactique, adaptant constamment sa forme et sa taille aux conditions locales rencontrées.

Mais cette protection n’est pas immuable. Sa efficacité dépend directement de la densité du milieu traversé : plus l’environnement interstellaire est dense, plus notre bulle protectrice se contracte, laissant potentiellement passer davantage de matière externe vers les planètes intérieures.

L’incident cosmique d’il y a deux millions d’années

Les reconstructions de notre trajectoire galactique révèlent un épisode particulièrement dramatique survenu durant le Pléistocène. À cette époque, le système solaire a traversé ce que les astronomes appellent le « Lynx local du nuage froid », une région où la densité de matière dépassait mille particules par centimètre cube.

Cette rencontre avec un environnement si dense a provoqué une contraction dramatique de notre héliosphère. Notre bouclier protecteur, normalement étendu sur des milliards de kilomètres, s’est rétracté au point que des quantités importantes de matière interstellaire ont pu atteindre l’atmosphère terrestre.

Les conséquences de cette intrusion cosmique se lisent encore aujourd’hui dans les archives géologiques. Des isotopes rares comme le fer 60 et le plutonium 244, normalement absents de notre environnement, apparaissent en quantités anormales dans les carottes de glace, les sédiments océaniques et même les échantillons lunaires de cette époque.

Un refroidissement d’origine galactique

Cette invasion de matière interstellaire n’était pas sans conséquences climatiques. Les scientifiques estiment que l’hydrogène neutre pénétrant massivement dans l’atmosphère a modifié sa composition chimique, appauvrissant notamment la couche d’ozone protectrice dans la moyenne atmosphère.

Cette perturbation chimique aurait déclenché un refroidissement climatique significatif, transformant les conditions environnementales sur Terre durant une période s’étendant potentiellement de quelques siècles à un million d’années. Les effets de cette glaciation d’origine cosmique se seraient ressentis sur l’ensemble des écosystèmes planétaires.

Ce refroidissement coïncide remarquablement avec une période charnière de l’évolution humaine, suggérant un lien direct entre notre voyage galactique et l’émergence de notre espèce.

L’évolution sous influence cosmique

Cette corrélation temporelle ouvre des perspectives fascinantes sur les mécanismes de l’évolution humaine. Les changements climatiques induits par notre passage dans ce nuage interstellaire auraient créé des pressions sélectives nouvelles, forçant nos ancêtres à développer des adaptations inédites.

L’hypothèse émise par les chercheurs suggère que l’émergence d’Homo sapiens pourrait être directement liée à cette nécessité d’adaptation face à des conditions climatiques changeantes d’origine cosmique. Notre intelligence, notre capacité d’adaptation et nos innovations technologiques primitives auraient ainsi été forgées par les contraintes d’un environnement transformé par notre voyage galactique.

Cette perspective révolutionnaire élargit considérablement notre compréhension des facteurs évolutifs, intégrant désormais les dynamiques galactiques aux mécanismes terrestres traditionnels.

Un avenir cosmique incertain

Cette découverte, rapportée dans Nature Astronomy, nous rappelle que la Terre n’évolue pas dans un cocon protecteur immuable. Dans environ un million d’années, le système solaire devrait à nouveau rencontrer une région dense similaire, répétant potentiellement ce scénario de contraction héliosphérique et de perturbation climatique.

Cette recherche pionnière ouvre un nouveau chapitre de la climatologie, où les influences cosmiques rejoignent les facteurs terrestres pour expliquer l’évolution de notre environnement et, par extension, de la vie elle-même.