Des astronomes annoncent avoir identifié 25 étoiles situées dans deux galaxies satellites de la Voie lactée dont les couches externes riches en hydrogène ont été arrachées par des interactions avec des étoiles binaires compagnes. Ces objets se présentent aujourd’hui sous forme de noyaux stellaires exposés considérés comme des précurseurs d’un type spécifique de supernova. Cette découverte comble une lacune dans notre compréhension des événements astronomiques majeurs liés à ces étoiles massives.

Des supernovae pauvres en hydrogène

Les étoiles massives en fin de vie explosent en supernova en raison de l’épuisement de leur combustible nucléaire. Ces objets ne peuvent alors plus maintenir l’équilibre entre la gravité, qui tend à faire effondrer l’étoile, et la pression causée par les réactions de fusion nucléaire, qui tendent à l’expanser. La gravité prend donc le dessus, provoquant un effondrement gravitationnel de l’étoile.

Cet effondrement, rapide et intense, est suivi d’une explosion spectaculaire qui ensemence l’univers de nombreux éléments. Ces événements peuvent devenir très lumineux, éclipsant même la lumière combinée de toutes les autres étoiles présentes dans leur galaxie.

Certaines de ces supernovae se distinguent par l’absence de traces d’hydrogène, ce qui suggère que les étoiles qui en sont à l’origine en étaient initialement dépourvues dans leurs couches externes. Ceci est inhabituel, car l’hydrogène est l’élément le plus abondant dans les étoiles.

Par ailleurs, la détection de ces étoiles dépourvues d’hydrogène a été jusqu’à présent une tâche ardue pour les scientifiques. L’absence d’hydrogène implique en effet que ces objets émettent principalement dans la région ultraviolette du spectre électromagnétique, qui est plus difficile à observer depuis la Terre en raison de l’absorption atmosphérique et de la présence de poussières interstellaires.

Plusieurs cibles repérées autour de la Voie lactée

Récemment, grâce au télescope Swift, une équipe d’astronomes a finalement réussi à isoler plusieurs de ces étoiles dans le Grand Nuage de Magellan (LMC) et le Petit Nuage de Magellan (SMC), deux galaxies satellites de la Voie lactée. Les chercheurs ont ensuite confirmé la nature de ces étoiles à l’aide des télescopes Magellan au Chili.

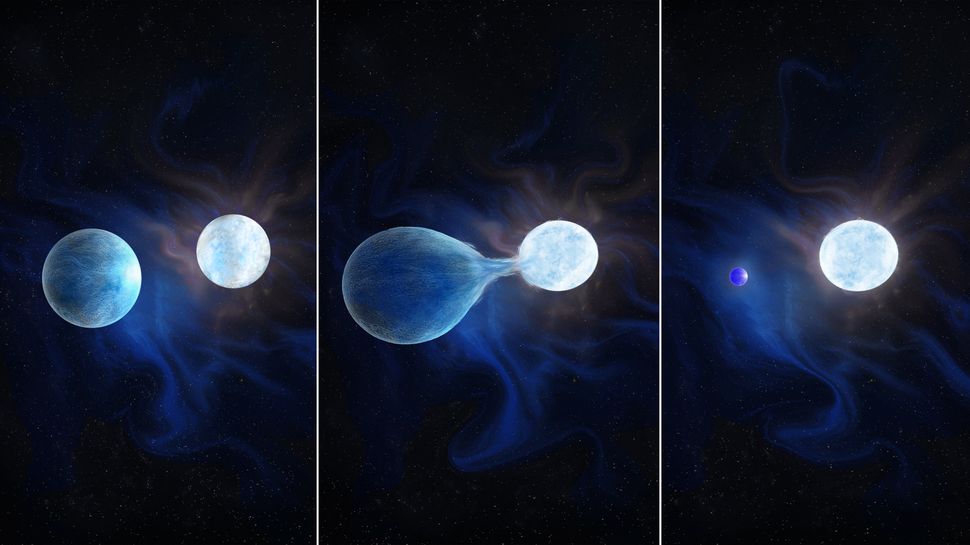

Les chercheurs ont alors découvert que ces étoiles dépourvues d’hydrogène évoluent dans des systèmes binaires. Dans ces endroits, une étoile massive est suffisamment proche d’une autre étoile pour subir un processus au cours duquel l’enveloppe d’hydrogène est éliminée par l’attraction gravitationnelle de l’autre étoile. Cela se produit généralement lorsque l’une des étoiles dans la paire commence à se dilater. La seconde, en raison de sa proximité, peut arracher les couches externes riches en hydrogène de la première.

Les chercheurs estiment que ces étoiles nouvellement découvertes évolueront en supernovas pauvres en hydrogène, bien que cela prenne probablement encore un million d’années.

L’équipe prévoit d’utiliser des télescopes tels que le télescope spatial Hubble pour étudier plus en détail ces objets et rechercher des étoiles similaires dans d’autres galaxies afin d’améliorer notre compréhension des processus astronomiques complexes impliquant des étoiles massives.