Une révolution technologique vient de bouleverser notre compréhension de l’une des migrations les plus spectaculaires de la planète. Des chercheurs britanniques ont utilisé l’intelligence artificielle pour recenser les gnous du Serengeti, et les résultats défient cinquante années de certitudes scientifiques. Cette découverte soulève des questions cruciales sur l’avenir de ces herbivores emblématiques et remet en cause nos méthodes traditionnelles d’observation de la faune sauvage.

Quand la technologie révèle l’invisible

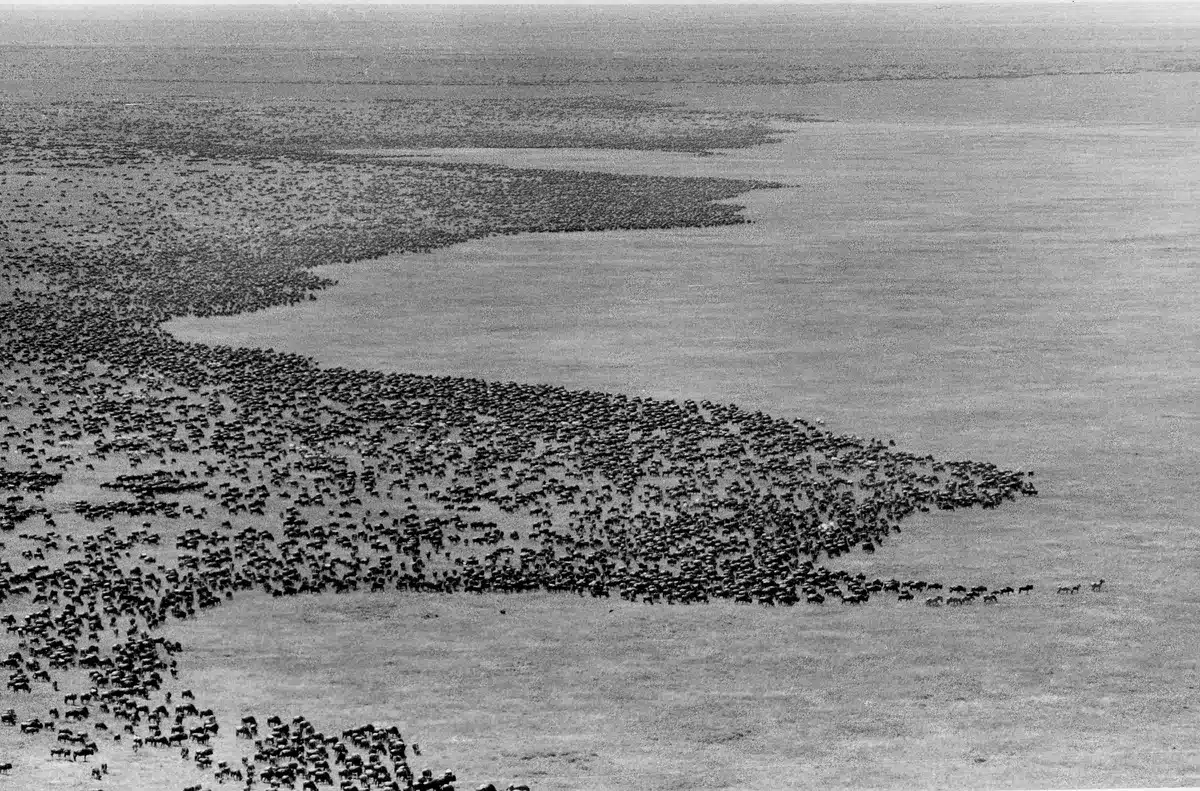

L’écosystème du Serengeti-Mara a toujours été synonyme d’abondance. Chaque année, plus d’un million de gnous étaient censés parcourir ces vastes plaines d’Afrique de l’Est, accompagnés de zèbres et d’antilopes dans une migration circulaire défiant l’imagination. Cette estimation, stable depuis les années 1970, semblait gravée dans le marbre de la science.

Pourtant, une équipe de l’Université d’Oxford vient de remettre en question cette vérité établie. Armés de satellites haute résolution et d’algorithmes d’apprentissage profond, ces scientifiques ont entrepris le premier recensement spatial complet de la région. Leur méthode ? Entraîner deux puissants modèles d’intelligence artificielle sur plus de 70 000 images de gnous pour leur apprendre à reconnaître ces animaux depuis l’espace.

Les satellites WorldView-2 et WorldView-3 ont scruté la réserve nationale du Masai Mara entre août 2022 et août 2023, capturant chaque détail du paysage avec une précision inégalée. L’IA a ensuite analysé ces clichés pixel par pixel, identifiant et comptabilisant chaque gnou visible.

Un mystère de grande ampleur

Les résultats, publiés dans PNAS Nexus, ont stupéfié la communauté scientifique. L’intelligence artificielle n’a détecté qu’entre 324 000 et 533 000 gnous selon les années observées. Près de 700 000 animaux semblent avoir disparu par rapport aux estimations traditionnelles. Cette différence représente l’équivalent de la population totale de certains pays européens transposée au règne animal.

Le Dr Isla Duporge, auteure principale de l’étude, se montre catégorique : les données GPS confirment que la majorité du troupeau se trouvait bien dans la zone étudiée. Même en tenant compte des animaux dissimulés sous la canopée, il paraît impossible qu’un demi-million de gnous ait échappé à la détection satellitaire.

Cette énigme soulève trois hypothèses principales. Soit la population s’est effectivement effondrée récemment, soit les animaux ont radicalement modifié leurs habitudes migratoires, soit les méthodes de comptage aérien traditionnelles surestimaient considérablement leur nombre depuis des décennies.

Les forces invisibles du changement

Les scientifiques privilégient la piste des modifications comportementales. Le Serengeti subit des transformations profondes qui perturbent les routes ancestrales de ces nomades des savanes. L’expansion agricole grignote progressivement leur territoire, tandis que routes et clôtures fragmentent leurs corridors de migration.

Le changement climatique constitue un facteur encore plus insidieux. Les régimes pluviométriques saisonniers se modifient, décalant le calendrier des pluies qui dictait traditionnellement les déplacements des troupeaux. Les gnous, guidés par un instinct millénaire, doivent désormais s’adapter à un environnement en mutation rapide.

Ces bouleversements pourraient expliquer pourquoi une partie significative des effectifs emprunte maintenant d’autres itinéraires, échappant ainsi aux zones de surveillance traditionnelles.

Une révolution pour la conservation

Au-delà du mystère des gnous manquants, cette étude inaugure une nouvelle ère pour la surveillance de la faune sauvage. La technologie satellitaire couplée à l’intelligence artificielle offre des avantages considérables sur les méthodes conventionnelles : précision accrue, coût réduit, impact minimal sur les animaux observés.

Le professeur David Macdonald, co-auteur de l’étude, y voit un potentiel révolutionnaire. Cette approche pourrait transformer la surveillance d’autres grandes espèces dans des environnements reculés, fournissant aux conservationnistes des données cruciales pour protéger la biodiversité mondiale.

Connaître précisément les effectifs d’une espèce reste le fondement de toute stratégie de conservation efficace. Avec cette nouvelle méthodologie, les scientifiques disposent enfin d’un outil capable de percer les secrets des vastes territoires sauvages, ouvrant la voie à une protection plus éclairée de notre patrimoine naturel.