Des chercheurs et écologistes se sont récemment lancés dans un voyage à travers le monde visant à retracer celui de Charles Darwin qu’il a réalisé il y a plus de 190 ans. Ce périple, mené de 1831 à 1836, a eu un impact majeur sur la science et plus précisément sur la compréhension de la biologie, de la géologie ainsi que de l’évolution. Mais pourquoi effectuer de nouveau un tel voyage ?

Former la future génération d’écologistes

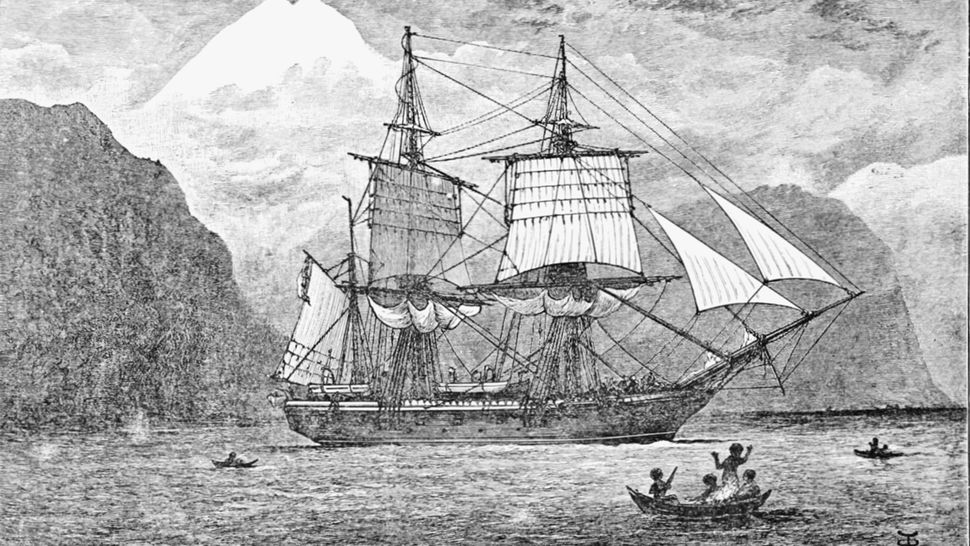

L’expédition Darwin200 est partie le 15 août dernier de Plymouth, en Angleterre, à bord du grand voilier néerlandais Oosterschelde. L’équipage naviguera sur plus de 70 000 kilomètres et jettera l’ancre dans 32 ports sur quatre continents avant de clôturer son voyage à Falmouth, au sud des Cornouailles, en Angleterre, dans environ deux ans.

Entre-temps, les chercheurs collecteront des données et formeront plus de deux cents jeunes écologistes âgés de 18 à 25 ans. Tous passeront environ une semaine à bord du voilier à étudier les espèces menacées rencontrées lors de leur voyage.

« Nous voulons créer une expérience tout aussi transformatrice [pour les jeunes naturalistes]« , a déclaré Stewart McPherson, directeur de mission de Darwin200, dans un communiqué. Ils ont « le potentiel d’être les leaders des STEM [science, technologie, ingénierie et mathématiques] et de la conservation de demain« , a-t-il ajouté.

Au cours de son voyage, l’équipage diffusera des sessions interactives en direct du navire chaque semaine. Il collectera également des données sur les plastiques océaniques et sur la santé des récifs coralliens. Enfin, il mènera aussi des enquêtes sur les oiseaux de mer et les cétacés rencontrés en chemin.

Un voyage pour appréhender la sélection naturelle

Charles Darwin avait embarqué à l’âge de 22 ans sur le HMS Beagle en tant que naturaliste. Initialement, son objectif était de cartographier les côtes de l’Amérique du Sud avant de rejoindre l’église. Cependant, Darwin en avait profité pour collecter une vaste quantité de données sur la géologie, la faune, la flore et les populations humaines rencontrées. Il observa notamment une grande variété d’espèces animales et végétales dans différentes régions géographiques et climatiques. Ces observations jetèrent alors les bases de sa célèbre théorie de l’évolution.

L’une des étapes les plus déterminantes de son voyage fut son séjour sur les îles Galápagos. Sur place, le naturaliste observa en effet des variations remarquables entre les espèces d’île en île, ce qui alimenta sa réflexion sur leur origine. En examinant les différentes adaptations observées, Darwin formula ensuite l’idée que les espèces n’étaient pas immuables comme on le pensait jusqu’alors. Au contraire, elles évoluent au fil du temps en réponse à leur environnement, via un processus de sélection naturelle.

Pour faire simple, il s’agit d’un processus par lequel les organismes les mieux adaptés à leur environnement ont tendance à survivre et à se reproduire davantage que les organismes moins bien adaptés. Les caractéristiques qui sont avantageuses pour la survie ont ainsi plus de chances d’être transmises aux générations futures. Au fil du temps, ces petites évolutions se multiplient au point de conduire parfois à la formation d’une nouvelle espèce.

Les observations de Darwin l’amenèrent finalement à écrire son célèbre ouvrage « On the Origin of Species by Means of Natural Selection » (L’Origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle). Publié en 1859, il constitua un tournant dans la compréhension scientifique et révolutionna la biologie.