Pendant des décennies, les archéologues pensaient avoir cerné les contours de la civilisation maya à son apogée. Puis la technologie lidar a balayé les forêts tropicales du Guatemala, révélant l’impensable : des millions de Mayas supplémentaires vivaient dans des cités interconnectées d’une complexité insoupçonnée. Cette révision spectaculaire de nos estimations démographiques ne se contente pas de réécrire l’histoire des basses terres méso-américaines, elle bouleverse notre compréhension même de l’une des civilisations les plus fascinantes de l’humanité.

Quand les lasers réveillent le passé

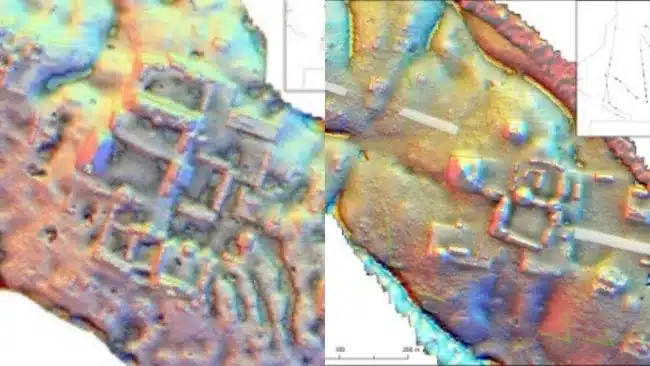

L’aventure commence dans les cockpits d’avions survolant les canopées verdoyantes du Petén guatémaltèque. Équipés de systèmes lidar sophistiqués, ces appareils projettent des millions d’impulsions laser vers le sol, perçant le voile végétal pour révéler les secrets architecturaux enfouis depuis plus d’un millénaire.

Cette technologie révolutionnaire, qui utilise la détection et la télémétrie par ondes lumineuses, génère des cartes tridimensionnelles d’une précision stupéfiante. Chaque pierre, chaque fondation, chaque vestige de construction émerge de l’oubli avec une netteté que n’auraient jamais permis les méthodes archéologiques traditionnelles.

L’équipe dirigée par Francisco Estrada-Belli de l’université Tulane a ainsi cartographié 95 000 kilomètres carrés s’étendant à travers le Guatemala, le Belize et les États mexicains de Campeche et Quintana Roo. Cette couverture exhaustive a permis de dresser le tableau le plus complet jamais établi de l’occupation maya dans les basses terres.

Une révision démographique stupéfiante

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et défient l’entendement. Là où les estimations de 2018 comptabilisaient 11 millions d’habitants pour la période classique tardive, entre 600 et 900 après J.-C., les nouvelles données portent ce nombre à 16 millions. Une augmentation de 45% qui a pris de court les chercheurs eux-mêmes.

Cette explosion démographique rétroactive transforme radicalement notre perception de la densité de peuplement méso-américain à l’époque précolombienne. Les basses terres mayas, loin d’être des étendues faiblement peuplées ponctuées de quelques centres urbains, apparaissent désormais comme des régions densément occupées où s’épanouissait une civilisation d’une ampleur insoupçonnée.

La méthodologie employée pour parvenir à ces estimations repose sur l’identification systématique des structures résidentielles révélées par le lidar. Chaque édifice détecté permet d’extrapoler le nombre d’habitants qui y résidaient, selon des calculs démographiques éprouvés par des décennies de recherches archéologiques.

Une société interconnectée défie les préjugés

Au-delà des simples chiffres, cette étude publiée dans le Journal of Archaeological Science: Reports révèle une organisation sociale d’une sophistication remarquable. L’image traditionnelle d’une civilisation maya constituée de centres urbains isolés au milieu de campagnes dépeuplées s’effrite face aux données lidar.

Les analyses révèlent des schémas d’aménagement urbain remarquablement cohérents à travers l’ensemble du territoire étudié. Chaque communauté, qu’elle soit rurale ou urbaine, s’articule autour d’une place centrale contrôlée par l’élite locale, entourée de zones résidentielles et de terres agricoles soigneusement organisées.

Plus révélateur encore, la quasi-totalité des habitations identifiées se situent à moins de cinq kilomètres d’une place publique. Cette proximité systématique suggère que même les populations rurales les plus modestes jouissaient d’un accès privilégié aux activités civiques, religieuses et commerciales qui rythmaient la vie maya.

Le nord plus urbanisé que prévu

L’une des surprises majeures de cette recherche concerne la région septentrionale des basses terres mayas. Traditionnellement considérée comme moins développée que ses homologues méridionales, cette zone révèle un degré d’urbanisation et une densité démographique qui rivalisent avec les centres classiques du sud.

Cette découverte remet en question des décennies d’interprétations archéologiques qui établissaient une hiérarchie entre différentes régions mayas. Les proportions relatives entre zones urbaines et rurales s’avèrent remarquablement similaires sur l’ensemble du territoire, témoignant d’un développement homogène de la civilisation.

L’infrastructure agricole du nord apparaît particulièrement sophistiquée, avec des systèmes de gestion centralisée de la production et de la distribution alimentaire. Ces réseaux complexes, probablement administrés par les élites locales, témoignent d’une organisation économique d’une efficacité redoutable.

Des questions inédites sur le déclin

Cette révision démographique majeure soulève de nouveaux interrogants sur l’un des mystères les plus tenaces de l’archéologie méso-américaine : l’effondrement de la civilisation maya entre 800 et 1000 après J.-C. Une population de 16 millions d’habitants implique des dynamiques socio-environnementales bien plus complexes que celles envisagées jusqu’alors.

Les pressions exercées sur les ressources naturelles par une telle masse démographique ont pu exacerber les tensions politiques et accélérer la dégradation environnementale. Cette hypothèse ouvre des pistes de recherche prometteuses pour comprendre les mécanismes ayant conduit à l’abandon des grands centres urbains mayas.

Un héritage vivant

Aujourd’hui, environ 8 millions de descendants mayas continuent de peupler le sud du Mexique et l’Amérique centrale, perpétuant les traditions de leurs ancêtres dans un monde transformé. Cette continuité culturelle souligne l’importance de ces nouvelles découvertes pour comprendre non seulement le passé glorieux de la Méso-Amérique, mais aussi les enjeux contemporains de ces populations.