Imaginez pouvoir transformer la chaleur de votre café matinal, l’air chaud de votre climatiseur ou les gaz d’échappement de votre voiture en électricité gratuite. Cette vision futuriste vient de faire un bond spectaculaire vers la réalité grâce à des chercheurs saoudiens qui ont développé une intelligence artificielle capable de multiplier par vingt l’efficacité des dispositifs de récupération d’énergie thermique. Cette percée technologique pourrait révolutionner notre rapport au gaspillage énergétique et ouvrir une nouvelle ère de l’autonomie électrique.

Le gaspillage énergétique invisible qui nous entoure

Chaque jour, des quantités colossales d’énergie thermique s’évaporent littéralement sous nos yeux sans que nous en ayons conscience. Les processus industriels rejettent des fleuves de chaleur dans l’atmosphère, les moteurs de nos véhicules dissipent plus d’énergie qu’ils n’en utilisent pour la propulsion, et nos appareils électroménagers transforment une partie significative de leur consommation électrique en chaleur perdue.

Cette réalité représente l’un des défis énergétiques les plus frustrants de notre époque : comment capturer et valoriser cette énergie thermique omniprésente mais difficile à exploiter ? La thermoélectricité, science qui permet de convertir directement la chaleur en électricité, offre une solution théorique élégante, mais se heurte depuis des décennies à des obstacles techniques et économiques majeurs.

Les limites des technologies traditionnelles

Les systèmes thermoélectriques conventionnels reposent sur des matériaux inorganiques sophistiqués comme le tellurure de bismuth. Ces cristaux présentent d’excellentes propriétés de conversion, mais leur coût prohibitif et leur complexité de fabrication limitent drastiquement leur déploiement à grande échelle. Seules quelques applications de niche, comme l’alimentation de sondes spatiales, justifient économiquement leur utilisation.

Face à ces contraintes, la recherche s’est orientée vers les matériaux organiques, notamment les polymères conducteurs. Ces substances présentent l’avantage révolutionnaire d’être transformables en solution et imprimables à grande échelle, ouvrant la perspective d’une production industrielle accessible. Malheureusement, leur efficacité demeure largement inférieure aux matériaux inorganiques, principalement à cause d’un problème fondamental d’organisation moléculaire.

Le défi de l’alignement moléculaire

L’efficacité d’un dispositif thermoélectrique organique dépend de l’orientation des chaînes polymères qui le constituent. Pour maximiser la conductivité électrique, ces longues molécules doivent s’organiser selon une disposition spécifique appelée « empilement par la tranche », créant des autoroutes moléculaires pour les porteurs de charge électrique.

Dans la pratique, obtenir cet alignement privilégié s’avère extraordinairement complexe. Les chaînes polymères ont tendance à cristalliser de manière anarchique, créant un réseau désordonné qui entrave la circulation des charges électriques. Les méthodes traditionnelles pour forcer cette organisation requièrent des traitements énergétiques coûteux : recuit à haute température, contraintes mécaniques ou autres procédés industriels lourds.

Cette complexité s’aggrave encore lors de l’ajout d’additifs dopants, nécessaires pour fournir les charges électriques libres indispensables au fonctionnement du dispositif. Ces substances peuvent perturber l’assemblage cristallin, créant un dilemme technique entre performance électrique et organisation structurelle.

L’intelligence artificielle au service de la chimie

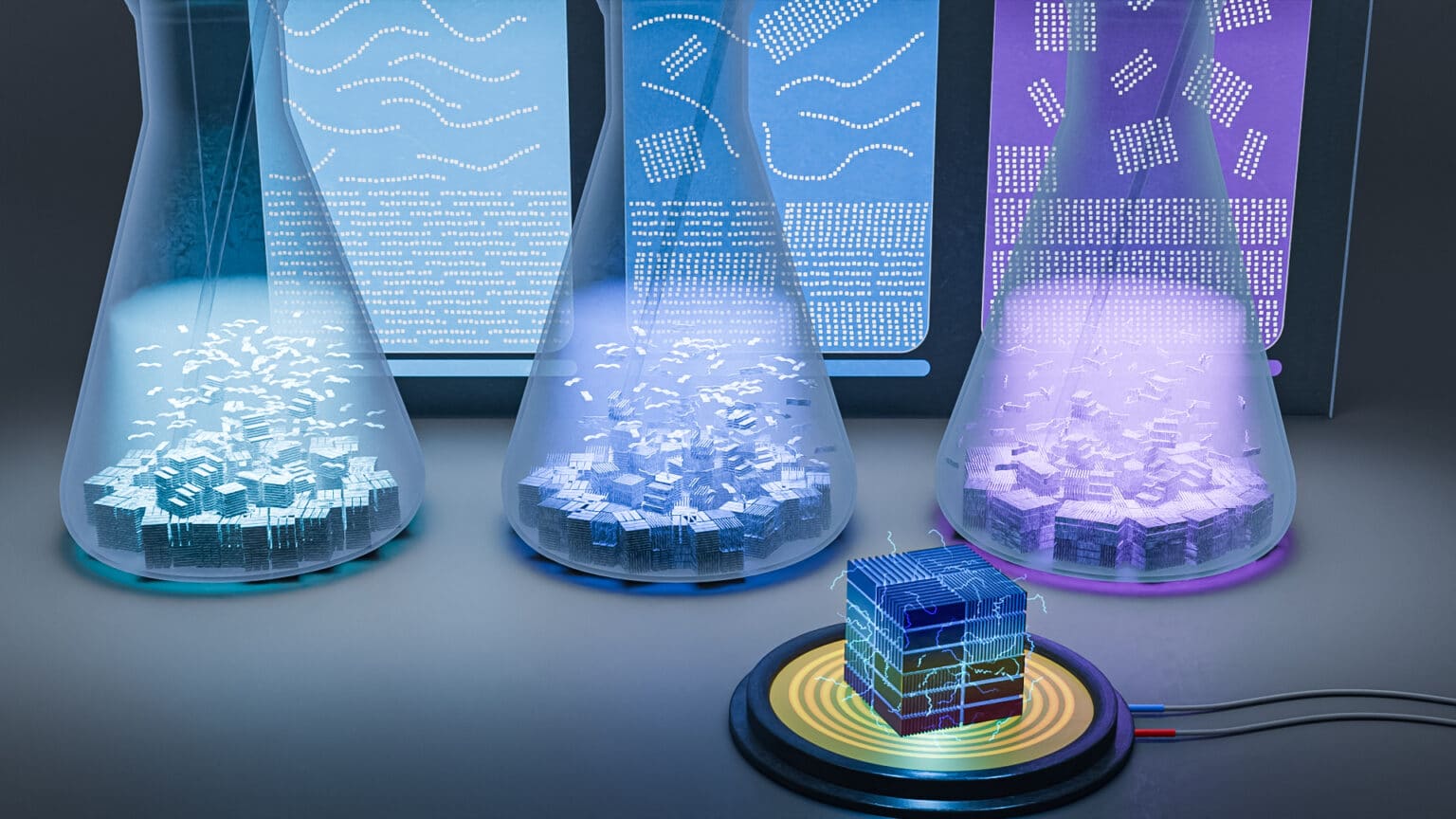

L’équipe dirigée par Derya Baran à l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah a développé une approche révolutionnaire pour résoudre ce casse-tête moléculaire. Leur innovation repose sur un modèle prédictif sophistiqué baptisé MFDA (anisotropie induite par la force moléculaire), qui analyse les interactions entre solvants, polymères et dopants.

Ce système d’intelligence artificielle évalue simultanément la capacité d’un solvant à dissoudre les différents composants et les propriétés physiques influençant l’évaporation, comme le point d’ébullition. En analysant ces forces intermoléculaires complexes, l’algorithme prédit avec une précision remarquable si un solvant donné favorisera l’orientation optimale des chaînes polymères pendant le processus de séchage.

Cette approche computationnelle a permis aux chercheurs de passer au crible plus de dix mille solvants disponibles commercialement, une tâche qui aurait nécessité des années d’expérimentation traditionnelle par essais et erreurs. Diego Rosas Villalva, co-auteur de l’étude, souligne l’efficacité remarquable de cette méthode : « Cela permet de gagner beaucoup de temps et de ressources en optimisation. »

Une performance spectaculaire validée expérimentalement

L’algorithme MFDA a identifié le chlorobenzène comme candidat optimal pour un polymère de polythiophène associé à trois dopants différents. Cette prédiction théorique a été validée par des tests expérimentaux qui ont révélé des performances stupéfiantes : les dispositifs fabriqués avec ce solvant optimisé surpassent d’un facteur vingt ceux utilisant l’ortho-dichlorobenzène, le standard industriel établi.

Cette amélioration spectaculaire s’obtient par un simple changement de liquide, sans nécessiter de modifications du processus de fabrication ou de traitements supplémentaires. Une simplicité opérationnelle qui constitue un atout majeur pour l’adoption industrielle de cette innovation.

Vers une révolution énergétique accessible

Les implications de cette découverte dépassent largement le cadre de la thermoélectricité. Derya Baran envisage des applications étendues à l’ensemble de l’électronique organique : cellules solaires, transistors flexibles, et autres composants électroniques polymères. Le cadre MFDA établit un lien direct entre performances macroscopiques et relations moléculaires, offrant aux chercheurs une méthodologie générale pour optimiser le transport de charge dans les matériaux souples.

Cette percée technologique pourrait transformer le paysage énergétique en démocratisant la récupération de chaleur résiduelle. Des modules thermoélectriques organiques économiques pourraient bientôt équiper les véhicules pour améliorer leur efficacité énergétique, récupérer la chaleur des processus industriels, ou même alimenter des dispositifs électroniques portables grâce à la chaleur corporelle.

La transition depuis les laboratoires de recherche vers les applications industrielles semble désormais à portée de main, promettant une valorisation massive de cette énergie thermique qui s’échappe quotidiennement de notre civilisation technologique.